Esta no es, ni de lejos, una bala de plata, y deja muchos asuntos relevantes en el tintero. Sin embargo, sería absurdo no dar un primer paso con el pretexto de que no está todo lo que quisiéramos: con esa excusa, no podríamos hacer nada.

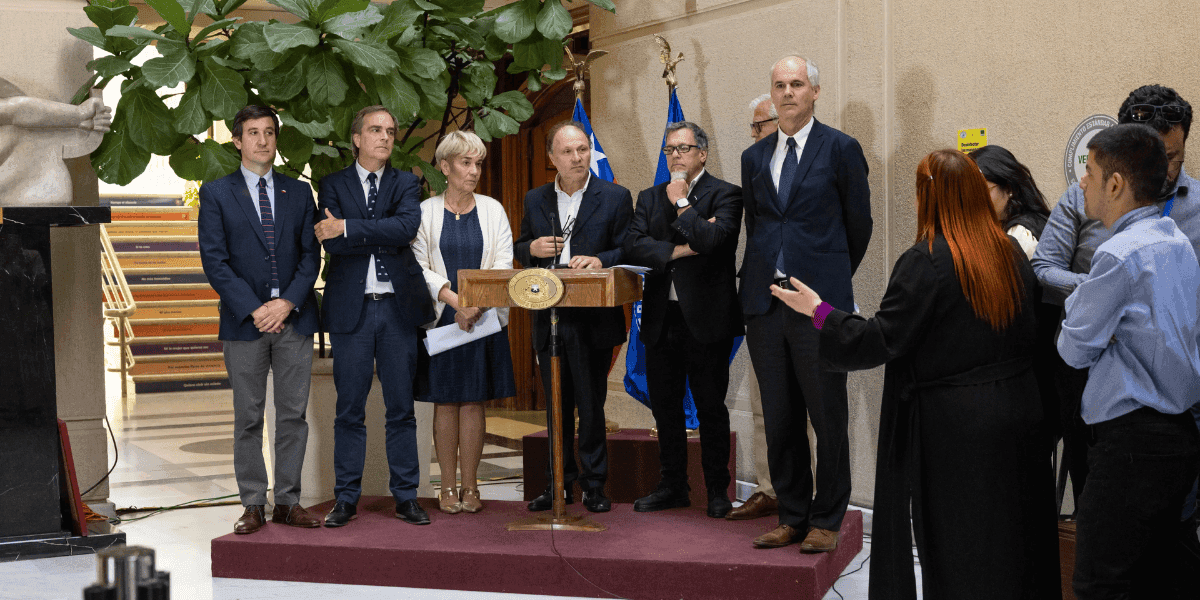

Esta semana, un grupo transversal de senadores presentó una propuesta para reformar nuestro sistema político. En lo grueso, la idea es fijar un umbral de 5% —u ocho parlamentarios electos— para que un partido pueda tener representación parlamentaria, con una disposición transitoria para la elección del próximo año. Además, se castiga la renuncia a la colectividad con la pérdida del escaño. De aplicarse, la nueva regla tendría un efecto inmediato: reducir drásticamente el número de colectividades, forzando la desaparición o la fusión de partidos. Se trata de un esfuerzo modesto y ambicioso a la vez. Modesto, porque, naturalmente, toca una sola de las dificultades que enfrentamos. Pero es, al mismo tiempo, un proyecto ambicioso, porque esa dificultad parece estar en el origen de muchas otras.

En efecto, la actual fragmentación de las fuerzas parlamentarias vuelve impensable salir del atasco. Ningún gobierno, de ningún color, puede negociar seriamente con más de veinte partidos, y ese es uno de los factores que han vuelto difícil alcanzar acuerdos en cuestiones de importancia. A su vez, eso colabora a que las administraciones se vuelvan más o menos irrelevantes, porque no pueden avanzar en ninguna dirección. La política misma se va convirtiendo en un juego vano, donde nada significativo puede ocurrir: los parlamentarios no tienen incentivo alguno para converger. Su único interés es mantener vivos sus pequeños emprendimientos (financiados con fondos públicos). La dispersión es, entonces, total.

Para comprender bien la historia, es necesario retroceder en el tiempo. En su primera administración, Michelle Bachelet le encargó a Edgardo Boeninger la tarea de aunar voluntades para reformar el binominal. Boeninger inició una ronda de conversaciones, pero chocó con un muro: ningún parlamentario oficialista estaba dispuesto a perder parte de su clientela electoral. En consecuencia, se negaron rotundamente a cualquier modificación que alterara el distritaje. En su segunda administración, Bachelet volvió a la carga con la lección aprendida. Acabar con el binominal exigía fusionar distritos (así nadie perdía sus redes) y aumentar el número de parlamentarios (para que hubiera un botín atractivo). Hay que tener esto en mente: el sistema actual no es el fruto de una reflexión serena de una comisión de cientistas políticos, sino que responde a los intereses de corto plazo de un grupo de parlamentarios, con el gentil auspicio de la entonces senadora Lily Pérez.

El resultado fue una reforma que creó distritos enormes, alejando al parlamentario de los ciudadanos, y que permite ganar con votaciones muy bajas. Para resultar electo, basta con dirigirse a un pequeño nicho: el negocio del parlamentario no es hablarle a una mayoría ni fortalecer a su partido, pues no tiene ninguna necesidad de hacerlo. En un distrito grande (hay algunos que eligen ocho diputados), una votación del orden del 4% o 5% basta y sobra. El resultado está a la vista, y ha sido desastroso. Si la gobernabilidad ya es difícil en las sociedades contemporáneas, este sistema la vuelve quimérica. El binominal tenía muchos defectos, pero el remedio ha sido peor que la enfermedad. Es cierto que la solución óptima sería un sistema uninominal, pero, dado que eso resulta inviable, este proyecto al menos intenta contener la dispersión.

En rigor, la propuesta vuelve a formular la vieja pregunta que todo sistema electoral debe responder: ¿cómo combinar la representatividad con la necesidad de producir mayorías efectivas? Para decirlo en simple, mientras más proporcional es un régimen electoral, más difícil es conformar mayorías, y a la inversa. Es difícil negar que un sistema que permite la existencia de más de veinte partidos ha inclinado en exceso la balanza hacia la representatividad. Hay muchas fuerzas, y todos pueden sentir que su voz está presente, pero se paga un precio muy elevado.

El problema no es solo técnico, ni debería interesar solo a los expertos. El principal desafío que enfrentan actualmente las democracias es la eficacia: ¿qué tan eficaz es el régimen representativo para hacerse cargo de las urgencias ciudadanas? ¿Qué tan estable es una democracia que se priva de los medios para asumir esas urgencias? Por lo demás, ¿quién se hace responsable de los fracasos si no hay mayorías nítidas? Es un imperativo decirlo claramente: quienes se oponen a avanzar en la dirección propuesta juegan con fuego, pues están dispuestos a ponerlo todo en riesgo por conservar sus parcelas de poder. No se percatan de que esas parcelas valdrán bien poco si el sistema en su conjunto no muestra alguna eficacia. Al final, es posible que terminemos siendo rehenes de los inmovilistas y defensores del statu quo.

Desde luego, lo dicho no implica afirmar que el proyecto sea perfecto, ni que resuelva todos nuestros problemas. Esta no es, ni de lejos, una bala de plata, y deja muchos asuntos relevantes en el tintero. Sin embargo, sería absurdo no dar un primer paso con el pretexto de que no está todo lo que quisiéramos: con esa excusa, no podríamos hacer nada. El valor del primer paso es, precisamente, marcar una dirección. A estas alturas, el inmovilismo equivale a comportarse como la orquesta del Titanic: sigamos jugando, como si nada estuviera ocurriendo. Menuda irresponsabilidad.

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)