Si al concluir su primer año de mandato Boric pasó de homenajear a Aylwin a indultar a los “presos de la revuelta”, el zigzagueo actual sigue la misma tónica. Un día valora los acuerdos e invita al diálogo, y al día siguiente —ocurrió esta semana— él o sus ministros erosionan sus condiciones de posibilidad, emplazando a matacaballo a la oposición, la prensa, el “pesimismo ideológico”, el arzobispo de Santiago u otro villano de turno.

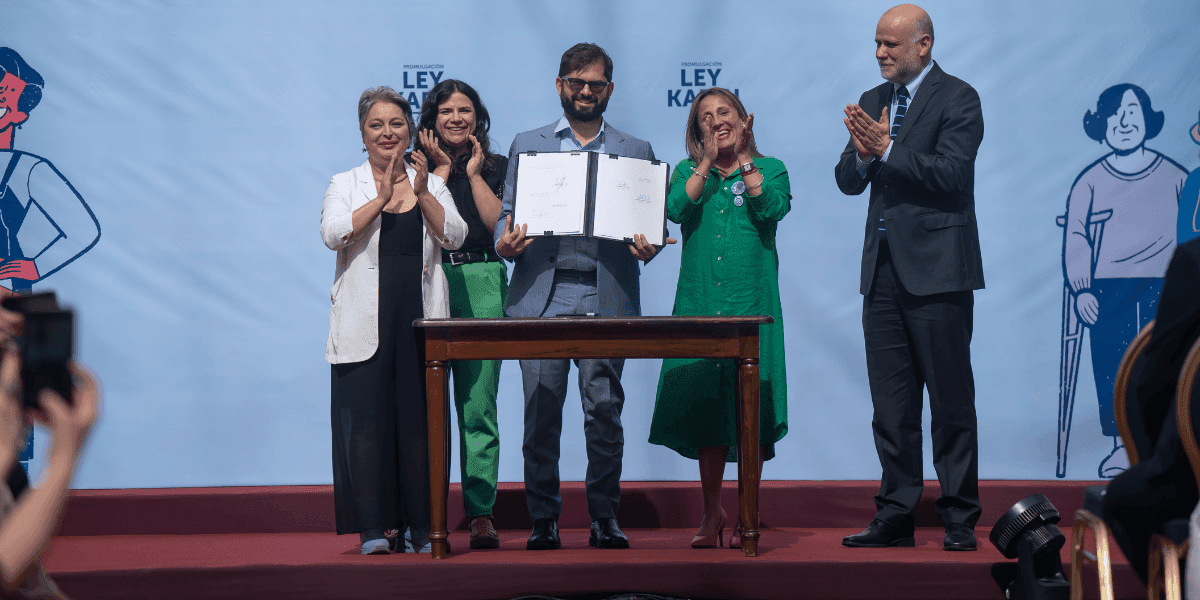

Si la idea de una superior “escala de valores y principios” generó fundadas críticas desde que la acuñó el exministro Jackson, este año confirmó cuán extraviada e injustificada era la soberbia de la nueva izquierda gobernante. Después de todo, el opaco manejo presidencial del caso Monsalve —el triste hito político de 2024— significó un misil en la línea de flotación de un gobierno autoproclamado como feminista, que irónicamente venía de celebrar la Ley Karin.

Esa fallida autopercepción de pureza ya había recibido varios golpes, incluyendo el deshonroso caso Convenios. No obstante, los dolores de cabeza derivados del episodio Monsalve sólo se comparan a los provocados por la temprana derrota del “neoallendismo” frenteamplista en el plebiscito constitucional de 2022. Y si bien se trata de hechos muy distintos, ambos momentos revelan una acentuada falta de criterio en quienes dirigen los destinos del país.

Ese déficit conduce la mirada hacia el despacho presidencial. Aunque el mandatario no es el único responsable de las dificultades que padece su administración, en él comienza su falta de definiciones básicas; un problema anterior a la caída de Monsalve. Si al concluir su primer año de mandato Boric pasó de homenajear a Aylwin a indultar a los “presos de la revuelta”, el zigzagueo actual sigue la misma tónica. Un día valora los acuerdos e invita al diálogo, y al día siguiente —ocurrió esta semana— él o sus ministros erosionan sus condiciones de posibilidad, emplazando a matacaballo a la oposición, la prensa, el “pesimismo ideológico”, el arzobispo de Santiago u otro villano de turno.

Es verdad que el oficialismo puede complacerse en un puñado de logros legislativos (siempre con disidencia interna y votos de la denostada oposición); o en el apoyo presidencial en las encuestas —nunca baja del 25%—; o en su digno desempeño en las elecciones de octubre y noviembre. Todo esto es efectivo: pese a sus múltiples defectos, las izquierdas no se han desplomado (y las derechas deben asumirlo). Ahora bien, también es cierto que en esos comicios triunfó claramente la oposición, que venció en votos y candidatos electos en alcaldes, concejales y consejeros regionales, e incluso en el total de sufragios de gobernadores a nivel nacional.

Nada está asegurado, pero el torneo electoral de 2025 representa una oportunidad privilegiada para las derechas. Mientras el oficialismo parte de esa derrota y por ahora carece de presidenciable (pese a sus tres años de gobierno y más de 20 ministerios para levantar aspirantes a La Moneda), la oposición cuenta con aquel avance territorial y la principal candidata a portar la piocha de O’Higgins, además de otros posibles prospectos. Tanto por este cuadro como por la acumulación de crisis que afectan al país —seguridad, economía, Poder Judicial, etc. —, las derechas deberían intentar cimentar desde ya la futura gobernabilidad.

Ese desafío es mayúsculo y exige continuar hasta el final la discusión de las reformas previsional y política en el Congreso, definir ejes y prioridades programáticas que orienten las inminentes campañas, una plantilla parlamentaria a la altura de las circunstancias y anticipar eventuales escenarios de crisis. Chile requiere un gobierno de mayoría política y vocación nacional —un Patricio Aylwin del siglo XXI—, y en 2024 Gabriel Boric terminó de alejarse de ese ideal. ¿Estará a la altura la oposición?

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)