Sin duda urge terminar con esa incertidumbre en la regulación de la obligatoriedad del sufragio. Sin embargo, debemos advertir que ésta apunta en la misma dirección que la reforma del sistema electoral: exigir a la política considerar a las grandes mayorías y no sólo a pequeños bolsones de votantes.

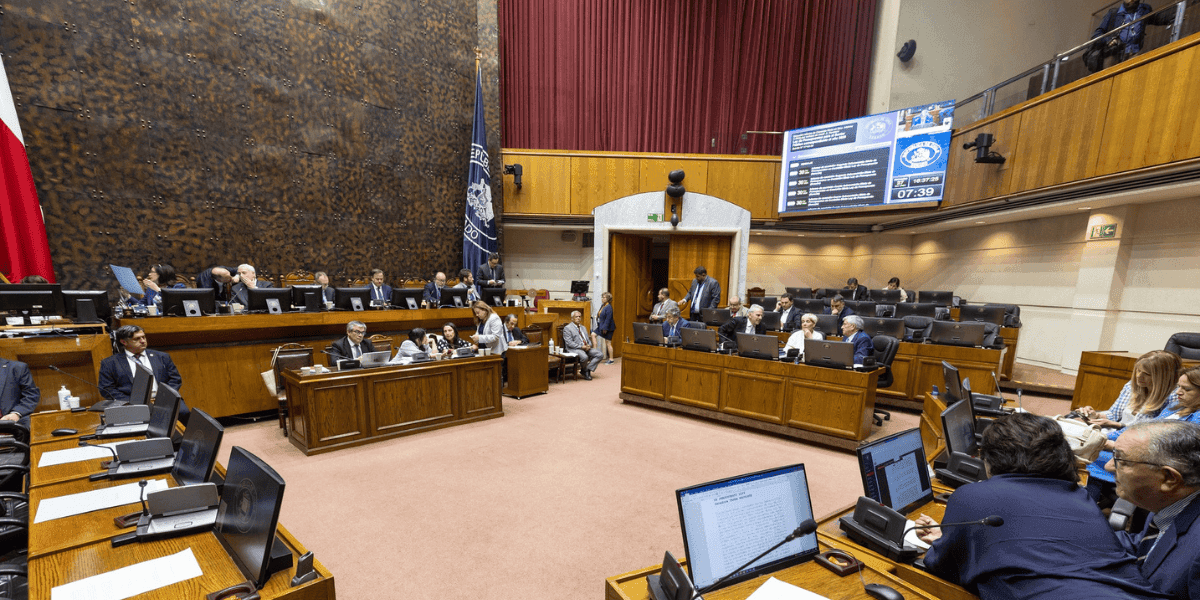

Un elenco transversal de senadores presentó un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el sistema electoral e introducir normas "anti discolaje" para disminuir la fragmentación del Congreso y favorecer la gobernabilidad del país. Se trata de un esfuerzo valioso, no sólo porque existe un amplio acuerdo —salvo unos pocos incumbentes— en la necesidad de abordar este problema, sino también porque alguien tenía que tomar la iniciativa ante la inacción de La Moneda (el presidente Boric prometió hace varios meses impulsar esta agenda: otra promesa incumplida).

Una vez conocido el proyecto, ha recibido dos tipos de críticas. De un lado, las que simplemente expresan de modo tosco o sutil la previsible incomodidad que todo esto supone para diversas facciones —o francas pymes políticas—, que lucran con la atomización imperante. Por ese motivo, dicho sea de paso, es digna de elogio la actitud de aquellos dirigentes cuyos partidos podrían verse afectados por la reforma y, no obstante, se atrevieron a promoverla (por ejemplo, los senadores Cruz-Coke y Lagos Weber).

De otro lado, algunas objeciones apuntan a la eventual insuficiencia del proyecto presentado. Esto es, a la necesidad de añadirle otras reformas políticas, desde disminuir el número de parlamentarios hasta suprimir las disposiciones transitorias que lo acompañan. Esas medidas adicionales son más o menos plausibles según el caso —y toda tramitación legislativa permite mejorar un proyecto—, pero si se plantean como condición indispensable pecan de maximalismo. En virtud de la misma fragmentación que se quiere combatir, ya será una tarea titánica aprobar el humilde puñado de cambios propuestos. Cualquier ingrediente excesivamente polémico o novedoso tiende a favorecer el statu quo en este ámbito.

Quizá la única excepción al respecto sea la opinión según la cual sería inconveniente legislar sobre el régimen político sin antes resolver las deudas pendientes en materia de voto obligatorio, cuya sanción no se encuentra zanjada de forma definitiva y, por tanto, arriesga volver a discutirse antes de cada proceso electoral (como ya sucedió este año). Sin duda urge terminar con esa incertidumbre en la regulación de la obligatoriedad del sufragio. Sin embargo, debemos advertir que ésta apunta en la misma dirección que la reforma del sistema electoral: exigir a la política considerar a las grandes mayorías y no sólo a pequeños bolsones de votantes. Luego, lo lógico sería que ambas agendas avancen en paralelo. No son contradictorias. Son complementarias.

A fin de cuentas, consolidar el voto obligatorio y favorecer partidos más fuertes y cohesionados son dos caras de la misma moneda: evitar discursos y prácticas de nicho dañinas e irresponsables.

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)